歯が動く仕組み

岡山市のうえき矯正歯科です。

今回は、矯正治療中に歯が動く仕組みについてご説明します。

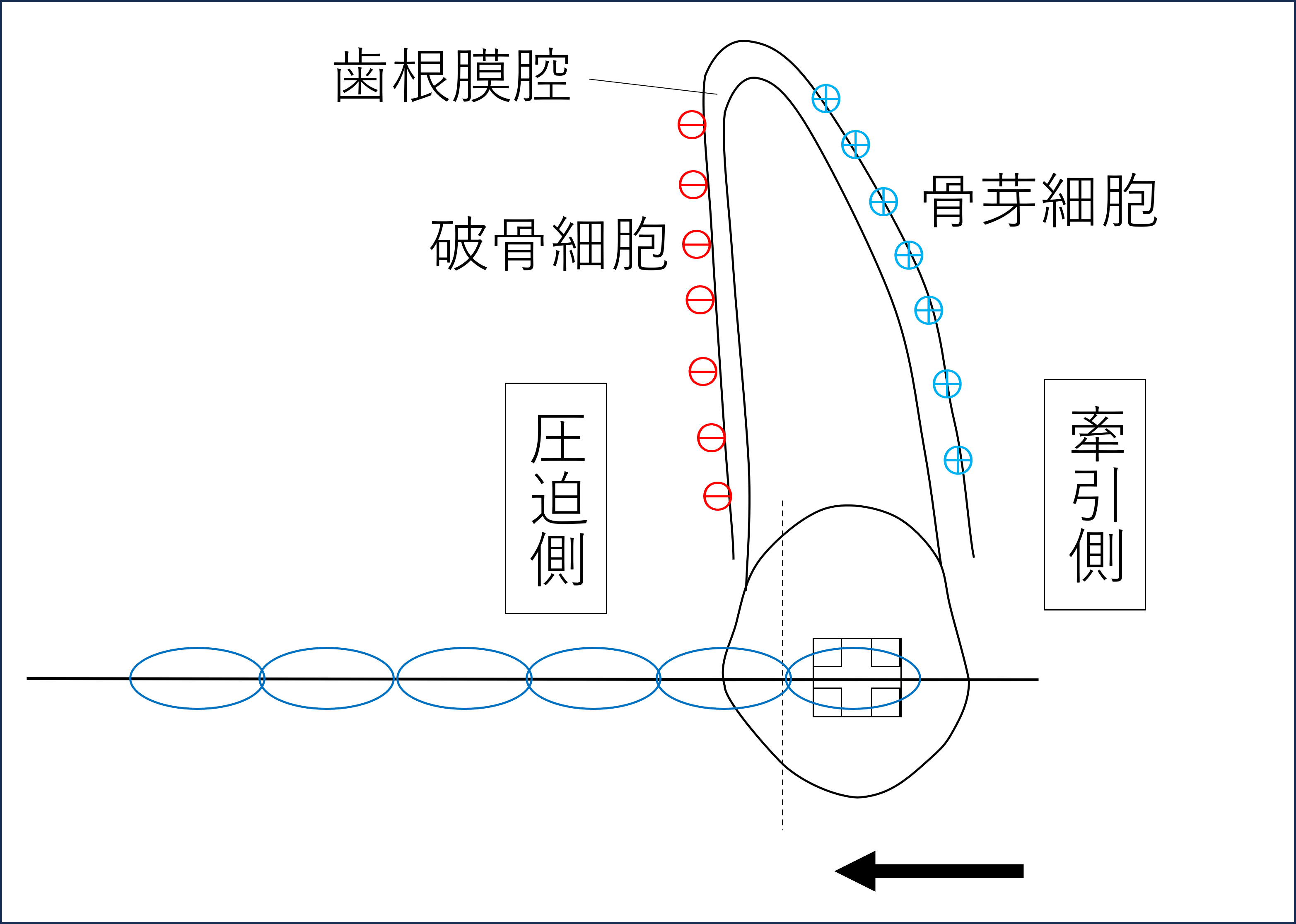

・歯と骨の間にある歯根膜

歯はあごの骨に埋まっていますが、歯と顎骨の間には「歯根膜(しこんまく)」が存在します。

歯根膜は歯を顎骨につなぎとめているだけでなく、食べ物の噛み応えを脳に伝えたり、咬む力を調整する役割もあります。

・破骨細胞と骨芽細胞

長時間、歯に力をかけることによって歯根膜が圧迫されると、血管内から破骨細胞が集まってきます。

破骨細胞は名前のとおり骨を壊して吸収し、これによってできたスペースに歯が動いていきます。

一方、引っ張られる側、つまり歯が元々あった場所は、骨芽細胞によって新しい骨で満たされます。

このように、矯正治療では破骨細胞と骨芽細胞による吸収と添加(新陳代謝)を利用して歯を移動させていきます。

・歯が動く時の痛み

破骨細胞・骨芽細胞が集まってくるとき、同時に痛みの原因物質がでてきます。

そのため、ワイヤーを交換したら1〜3日は固い物を食べにくいことがあります。(患者さんによって、痛みの感じ方は様々です。)

以上、歯が動く仕組みについてご説明しました。